モーツァルト 弦楽五重奏曲 第6番 変ホ長調 K.614 その3

弦楽五重奏曲第6番 変ホ長調 K.614の第4楽章ロンドについて、少々詳しく見てみよう。

これは果たして「おぞましい響きのもの」(ケラー)なのか、また「ハイドン的ユーモアの脚色」(アーベルト)にすぎないものか、またあの魅力的な第1ヴァイオリンの飛翔は何なのか、そして不安定さを感じてしまうのは何故か、といった諸々の疑問に対する何等かの答えを見出せるだろうか。

このロンドについて、まず最初にモーツァルトとロンド・ソナタ形式との関係について見ておきたい。

ガードルストーンは、モーツァルトの唯一の音楽形式に対する寄与が、ロンド・ソナタ形式の創出であると言っている。「構造」の章で比較的詳しく分析がなされおり、さらに一連のピアノ協奏曲のロンドを見て行けば、彼がどれほどこのソナタ・ロンド形式にたいして力を注いできたかがよくわかるはずである。

ウィーン時代になると、ロンド・ソナタ形式に対し、第3クプレを省略し展開部クプレと再現部クプレを接続して、ソナタ的な性格を強めていく。また、各部の境界を不明瞭にしたり、モチーフの共有をはかって統一感を高めるなどの試みを進めて行くのである。それは異種の並列というロンド形式のもつ音楽的な欠陥を克服する道程でもあったと言えるだろう。

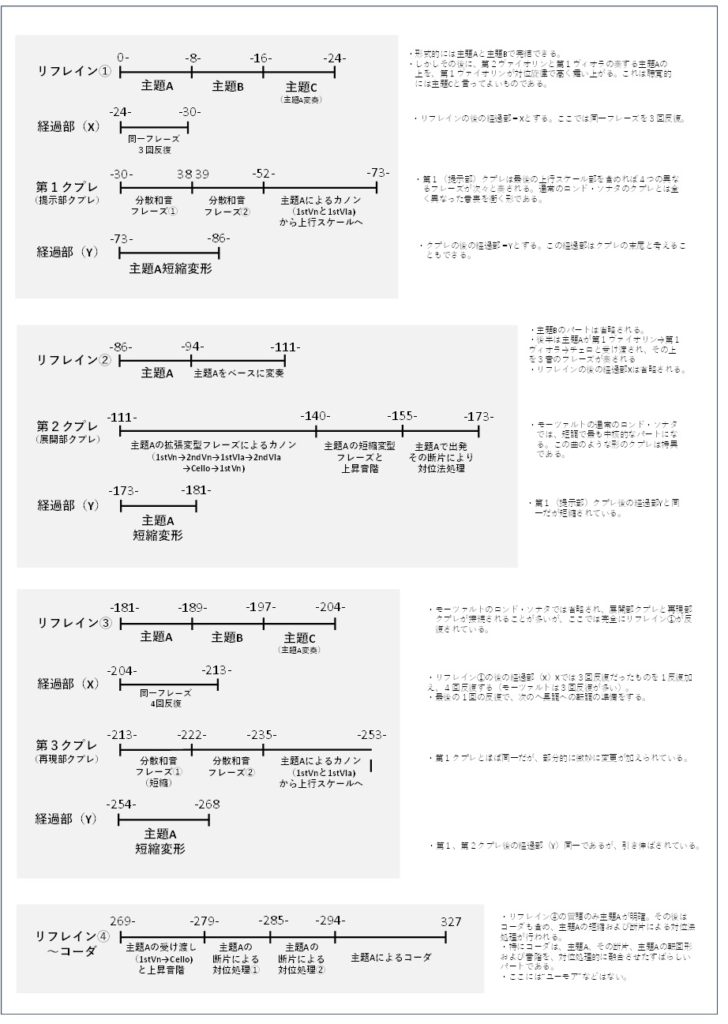

以上のロンド・ソナタ形式について押さえたうえで、この第4楽章ロンドの構造を見てみよう。

構造図からわかるように、この第4楽章のロンド・ソナタは、モーツァルトの他のどの作品にも見ることのできない、異様なほどに奇妙なものなのだ。何をしようとしたのだろうか。この謎を解くには、冒頭に述べた第1ヴァイオリンによる飛翔のフレーズを含むリフレインについて見ることから出発しよう。

リフレイン①およびリフレイン③の飛翔、これはこの旋律的要素の低いロンドの中で最も魅力的あるフレーズである。しかしながらこの部分は第2ヴァイオリンや第1ヴィオラの奏する主題Aの装飾音型にすぎないものである。また、このリフレインは主題Aと主題Bとで形式的には完結できるもので、それだけで次の経過部につなぐことができるのだ。したがって、この飛翔のフレーズは純粋に附加物であり、楽章の他のパートで出現することもなく、また何等の影響をも与えない。しかしながら、聴覚的には独立した主題Cとして響くほどの魅力を持つのである。

よって、このフレーズはモーツァルトが何等かの“思い入れ”、意図をもって挿入したものと考えるべきだろう。

ここからは私の推測であるが、この楽章は最初から最後まで主題Aとその断片などで一貫されている。このように楽章全体を主題Aによって「統一」しようとすれば、その反面曲の構造は曖昧化し、その趣旨さえ分かりにくい物になりかねない。すなわちリフレインの意味の希薄化であり、それを突き詰めれば、ロンドという異種のものを組み合わせた形式の採用自体が無意味となるのだ。この二律背反への対応の試みがここで行われているのではないだろうか。そのため、リフレインの道標としてこの主題Cがあると考えたいのである。

その一方、モーツァルトが常套的に行ってきリフレイン③を省略し第2、第3のクプレを接続するという手法をここでは取っていない。また彼のロンドではあり得ないほどリフレイン②は大幅に縮小して主題Cは出現させず、後半の主題Aの変奏はそのまま第2クプレへと接続されていく。通常モーツァルトのロンド・ソナタでは短調に転じ、最も情感を高めていくパートである。しかしここでは主題Aの徹底的な対位法処理に徹している。このことによって、リフレイン②は第2クプレと聴覚的には融合されてしまうのである。

以上のような操作の結果、何が起こるだろうか。

上記の構造図で全体を4つの部分に分けているが、最初の《リフレイン①+経過部(X)+第1クプレ+経過部(Y)》は、3番目の《リフレイン③+経過部(X)+第3クプレ+経過部(Y)》と細部の変更はあるものの、後者は前者の「再現」となっている。そしてその間にはさまれた《リフレイン②+第2クプレ+経過部(Y)》はその全体が主題Aの「展開」となるのだ。そして最後の《リフレイン+コーダ》はその全体が「コーダ」と位置付けられる。すなわち、この楽章全体が聴覚的には、提示部、展開部、再現部、コーダと、ひとつのソナタ形式として響くのである。そのために最も重要な働きをしているのが、第1ヴァイオリンによる飛翔のフレーズ、すなわち主題Cなのである。これがなければ聴覚的には混乱が起こってしまう。

私はこの弦楽五重奏曲K.614の第4楽章を聴くと、モーツァルトがその生涯を通して努めて、創出にあたってきたロンド・ソナタ形式を、ここでは創造的に破壊しようとしているように思えるのである。そしてその結果は、新たなロンド形式とソナタ形式の融合のあり方の試みだったのではないか、と思うのだ。

最初に述べたこの曲を聴いた時の、K.515ハ長調とは違った、感動の質の不安定さ、これはおそらく他のモーツァルトからは聴けない、新たな試行的なロンドの形がのもたらす違和感のようなものだったのではないか、と思っている。

構造にこだわりすぎたが、もうひとつ「ハイドン的」ということについて見ておきたい。この第4楽章は、ハイドン的に快活であることの裏に、実はモーツァルトでは珍しいほど4小節単位の音楽づくりをしており、また彼の好んだ小説線を跨いだ不規則なフレージング、これがほとんど見られないのである。これによって音楽は感覚的にとらえる以上に規則的な足取りとなり、ハイドンの音楽的に聴こえる要因のひとつになるのだろう。

エリック・スミスは、Haydnish bustleという言葉を使ってハイドンのモーツァルトへの影響を語っているが、この曲はハイドンの《セレナーデ》や《鳥》の終楽章のような単なるアップテンポではない。極めて慎重に構成された構築物なのだと思う。