ウィンナ・シュランメルン その1

1.シュランメル・スタイルの演奏

ウィンナ・ワルツを聴くのが好きだが、毎年年始に放映されるニューイヤー・コンサート、これはどうも苦手である。気恥ずかしいものがある。とうてい全部通して観ることができない。ハプスブルクの趣味も低級なものだと感じてしまう。

毎年売れっ子の指揮者が登場するが、ウィーン・フィルの場合、こんなウィンナ・ワルツなど指揮者がいなくとも朝飯前だろう。よそ者指揮者の言うことなど聞くはずがない。自分たちの音楽である。言うことを聞くのはせいぜいウィーンっ子のクライバーくらいなものだろう。一方指揮者の方もそんなことは十分わかっているはずである。強引に自分の流儀を押し付けても何の得もないし、相手の方がずっと本物なのである。

ということは、ニューイヤー・コンサートで指揮者などいてもいなくても同じということである。流れているのはウィーン・フィルのウィンナ・ワルツというだけのことである。本当にそうか、録音の聴き比べなどをしていないし、したくもない。独断偏見かも知れないが、理屈上そうなる。

ウィンナ・ワルツというのは最初のワルツの後、似たようなワルツが5つほど続いて最初に戻ってコーダで終わるという「形式」だそうだ。形式という言葉に笑ってしまう。ただ気持ちのいい旋律が延々と続いていくだけである。

これは低級でも何でもない。旋律を生み出す能力、これこそ音楽の根幹のものだと思う。もちろんリズムを併せてである。モーツァルトなどでも時々展開部が短いとか、ないといった批判がなされることがある。私は主題展開、動機の展開などと言ったものは、この旋律生成の才能の節約のために発明されたものだと思っている。ある程度まで「理」である。

聴く我々は、そんなものは忘れて気持ちのいい旋律の流れに、ただひたすら身を任せていればいいのである。大切なのは気持ちよく「頭が空っぽ」になる、ということである。何も考えてはいけない、頭はつねに空っぽにならなければならない。これこそがウィンナ・ワルツを聴く最高の楽しみなのである。ポルカなどでも同じだ。頭をからっぽにしてくれる演奏、これがいい演奏なのである。

と、まあ、勝手気儘な聴き方をしてるのであるが、私の好きな演奏は、シュランメル・スタイル、いわゆるウィンナ・シュランメルンといわれる室内楽形式のものである。これは基本、ヴァイオリン2丁、ビオラ、コントラバスというシュランメルの生み出した演奏スタイルである。演奏グループによっては、若干の楽器編成の変更がなされることもある。

20世紀に入ってからロマン派時代の放恣な名人芸は排除されていった。私見ではあるが、それにともなってクラシック音楽の演奏表現から「表情づけ」が大きく追放されてしまうことにもなったと思う。非常に狭量な「表現」の幅の中で演奏者は微差を己の個性表現とせざるを得なくなったと感じる。気の毒なことである。現代はまだこの流れの呪縛から解放されているないのではないか。この「表情づけ」、そういった歌いまわしが許される、というよりもそれこそを本質とする音楽、ウィンナ・ワルツというものの核心はそこにあるのだと思っている。

この「表情づけ」をより効果的に行える演奏スタイル、それがone on a partという室内楽形式の演奏なのである。一つのパートは一人の奏者で演奏される。オーケストラ形式では一つの楽器の、例えば弓さばきが生み出す表情、すなわち演奏者の個性は、合奏によって相殺されてしまうだろう。one on a partの室内楽形式のものであっても楽器が増えた場合は同様の希釈現象が起こってしまう。

シュランメル・スタイルの演奏、それこそ、ウィンナ・ワルツの「表情づけ」を最もうまく行うことのできる演奏形態であると思う。基本の4パート、せいぜい5パート編成までが私にとっての許容範囲である。

「古き良きウィーンの調べ」

(LP)

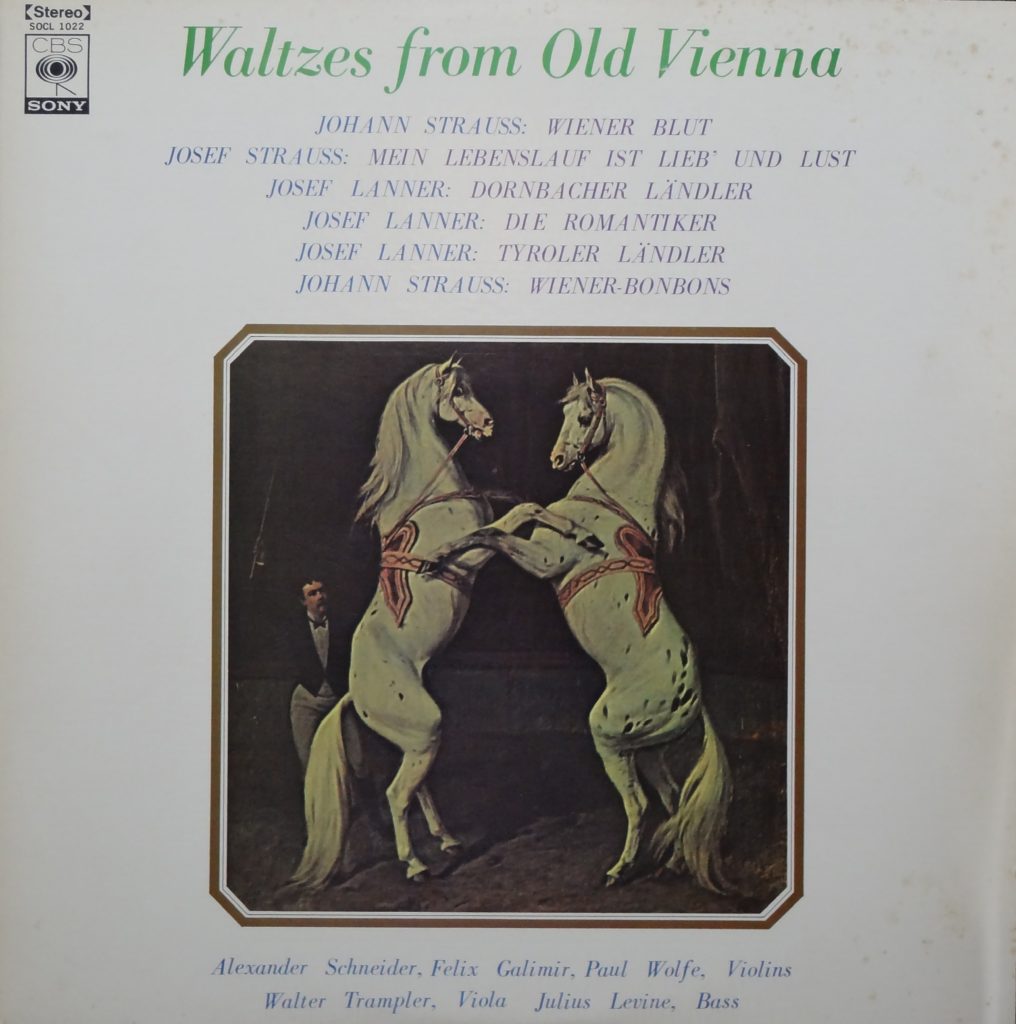

初めてこの形の演奏を聴いたのは、シュナイダー五重奏団の『古き良きウィーンの調べ』というLPだった。1960年録音で、日本コロンビアでずっと前から出ていたらしいのだが、私が聴いたのは1975、6年ころだったろうか、CBS SONYから出たものである。ブダペスト四重奏団の第2ヴァイオリン、アレクサンダー・シュナイダーをリーダーに、そしてあのモーツァルト弦楽五重奏に加わったビオラの名手、ワルター・トランプラーも参加するという構成である。全員がウィーン人ではない。 例えば第2拍の「ずれこみ」、これなどウィーンの出身ではないメンバーによる演奏では不自然なものになりがちである。似せようとすればするほど、不思議なことに不自然になってしまう。トランプラーのビオラはさすがである。コントラバスとともに、変にウィーン風に媚びることなく実に自然にリズムをきざむ。第2、時には第3ヴァイオリンも加わったリズム・セクションの上をシュナイダーが紡ぐ旋律は、やや古いスタイルながら心地よい。

ちょうどその頃、テレビで『会議は踊る』が放送された。その中で歌われた「新しいワインの唄」の原曲はヨゼフ・シュトラウスの「わが人生は愛と喜び」であるが、このLPの中にそれが入っていたのだ。ウォークマンに入れて通勤途上繰り返し聴いたものである。この曲はウィンナ・ワルツの中でもシュランメル・スタイルが最もよく似合う名曲の一つだと思う。ボスコフスキーのオーケストラによる演奏などを聴くと「わが人生は愛と喜び、さあドンチャン騒ぎだ、チンドン屋を呼べ!」とでも言っている曲に聴こえてしまう。

このグループは1988年に新録音『美しく青きドナウ~ウィーンのカフェ・ムジーク』というCDを出した。シュナイダーのヴァイオリンは健在で、演奏は随分洗練されたものになっているが、第3ヴァイオリンとビオラのメンバー交代だけで「古き良き」味わいはやや薄れてしまった。

「ウィーンのシャンペン」(LP)

LPの時代にはもう一枚ジョージアディスという英国人のものがあった。演奏自体は結構いいのであるが、シュトラウスⅠ世の「ワルツ・ビクトリア女王」といった、あまり聴きたくないものも入っていた。またどうも勘違いではないかと思われるフレンチ・カンカンのLPジャケット、面白いのでジャケット画像も載せておこう。

(その2に続く)