ウィンナ・シュランメルン その2

2.ウィーン・フィル メンバーの演奏登場

やはり本命はウィーン・フィルハーモニー、あるいはウィーン国立歌劇場管弦楽団のメンバーによって編成されたグループによるものだろう。

ウィーン・フィルの演奏は、次第にかつてのウィーン風のものではなくなってきていると思う。ブラインド・テストでもされれば、録音で聴く限り響きのきれいな他のオーケストラとの違いを識別できないかも知れない。特に演奏の様式には次第にウィーンの伝統色がなくなってきているのだ。

この「ウィーンの伝統色」が最もよく保存されているのが、ウィーン・フィル メンバーによる室内楽であり、その代表的なものが古くはウィーン・コンツェルトハウス弦楽四重奏団だろう。そして現代にいたるまで、ウィーンらしい表情づけ、歌いまわしは、彼らの室内楽グループの中に保存されてきたと思うのである。このことを最も象徴的に示しているのが、彼等によるウィンナ・シュランメルンである。不思議なことだが、それが録音される形で盛んになったのは1980年以降のことである。邪推かもしれないが、それまではこんなものはホイリゲで芸人のやるもの、格調高きウィーン・フィルのやるべきものではないと考えられていたのかもしれない。ウィーン・フィルのウィーンの伝統色が薄まってくるのと反比例して増えてきているのも、象徴的なことだと思える。

演奏に対しては蜘蛛の巣グラフのような多項目で評価するものだろうが、こちらは素人であり、しかも頭は空っぽである。評価などといった難しいことはできない。強引ではあるが、演奏の現代性が強まればウィーンの伝統色は弱まるという命題を据え〈ウィーンの伝統色: 現代性〉という尺度を作ってみた。この2つは対概念か、という声も聞こえそうだが、これも無視である。

基準点をどこに置くか、私の場合には既に決まっている。アントン・フィーツがリードした第2次ウィーン八重奏団のK.205、K.334などのモーツァルト・ディベルティメント演奏である。フィーツという人はウィーン・フィル出身ではない。それまでの八重奏団のリーダー、ボスコフスキーの代わりにチューリッヒ・トゥーンハレから呼ばれた人である。彼のヴァイオリンにより、ボスコフスキーの生ぬるかったウィーン伝統色に現代性が加わり、そのバランスは理想的なものになったのだと感じている。これぞウィーン!と思っている人も多いはずである。これをゴールデン・バランスの〈5:5〉とする。

『古き良き時代』

シュランメル・スタイル編成のウィーン・フィルメンバーでウィンナ・ワルツが初めて録音されたのは、私の知る限り1980年のアルテ・ムジーク・アンサンブルのCD『古き良き時代』である。これは人見記念講堂で日本コロンビアによって録音され、日立のオーディオ・ブランドLo-Dの景品として配布されたものである。エクハルト・ザイフェルト、ウィルヘルム・ヒューブナーのヴァイオリン、ヘルムート・ヴァイスがビオラ、アロイス・ボッシュのコントラバスという構成である。ヒューブナー、懐かしい名前である。バリリ四重奏団に加わってのモーツァルトの五重奏曲ではビオラを弾いていたが、ここでは第2ヴァイオリンである。彼がグループを締めているのだろうか、「良き時代」を、ある意味では古い土着性を感じさせる演奏である。シュナイダーのLPとも共通するものを感じさせる。〈ウィーンの伝統色: 現代性〉の比率は〈7:3〉くらいか。

それにしても、こんなものを景品に付けるなんて、あの頃の日本のオーディオ文化というものは、何と高い水準にあったのだろう。

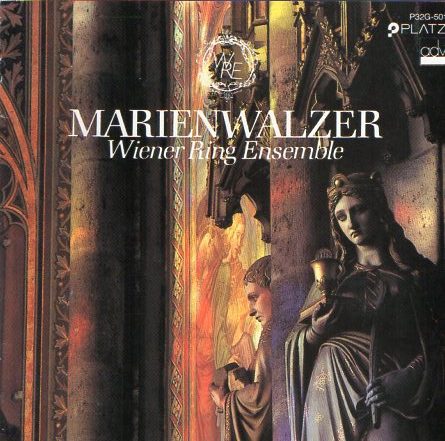

『マリアのワルツ』

それより少し遅れて1984年に録音されたのが、ウィーン・リング・アンサンブルの『マリアのワルツ』というCDである。これはウィーン・フィルのコンサート・マスター、ライナー・キュッヘルが第1ヴァイオリン、アルテ・ムジーク・アンサンブルからザイフェルトが第2ヴァイオリンにまわり、ボッシュのコントラバスも引き続き参加している。ペーター・ゲッツェルが新たにビオラで加わっている。

二人のメンバーの交替だけで、これほど変わるものだろうか。アルテ・ムジークの持っていた「良き時代」感は完全に拭い去られている。正反対とまでは言わないが、これからシュランメル・スタイルのウィンナ・ワルツ演奏の「新しい時代」が始まると感じさせる演奏であった。

発売当時はこの演奏に随分感動したものだが、次第に熱が冷めてしまった。個人的な好みの問題であるが、私はキュッヘルという人の室内楽があまり好きではない。聴いているのは主にモーツァルトの室内楽であるが、この人はせっかちなところがあるのだろうか、もう少しウィーンらしいおおらかさが欲しいと感じることがある。このCDでもそうである。またリズム・セクションもややおとなしすぎる。特に次のビーダーマイヤー・アンサンブルの演奏などを聴いた耳には、少々物足りなさを感じてしまう。〈ウィーンの伝統色: 現代性〉の比率は〈4:6〉、フィーツのグループのように、伝統色と現代性が融合しきれていないように感じる。

おそらくそういうところがあるためだろうか、このアンサンブルは最初の1枚だけで四重奏編成のスタイルを放棄し、次の『ドナウ川』や『ビリアの歌』といったCDは、10人程度の中編成のものになってしまった。いい演奏ではあるのだが、もはや私の関心の対象ではない。

(その3につづく)