ティボール・ヴァルガ モーツァルト ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ ホ長調 K.261

ティボール・ヴァルガの名前を見つけた

現在演奏活動を休止しているピアニスト、浦山純子さん、この方のショパンやシューマンなどのロマン派の演奏は、最近の若手の演奏家からは聴けないものがあると思う。演奏活動に戻られる日を楽しみにしている。

最後の演奏会は一昨年末に浜離宮朝日ホールで行われたが、恒例の後半の室内楽では、ヴァイオリニストの前田朋子さんとのブラームスであった。この人の演奏を聞くのは初めてであったが、ソナタ第2番など、抒情性と堅実さのバランスのとれば、実にいい演奏だと感じた。この前田朋子さんというヴァイオリニストの経歴書を見ていると、彼女が師事した先生の中にヴァルガの名を見つけた。

ティボール・ヴァルガ、私にとってはなつかしい名前である。

もう50年ほど前のことになってしまったが、コロンビアのヴァイオリン協奏曲(誰が弾いていたのか忘れてしまったが)、その端っこに“おまけ”のように付いていたのが、ヴァルガの演奏するモーツァルト、ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ K.261であった。こちらの方がはるかにすばらしい演奏だったのだ。

ヴァルガの弾くアダージョK.261

このアダージョK.261は、ガードルストーンのいわゆる「夢のアンダンテ」に類するもので、若きモーツァルトの夢想的で豊かな情緒に染め上げられた、短いながら非常に美しい曲のひとつである。“美しい”というよりも、日本語の「まったり」という言葉がよく似合うかも知れない。

VargaCollection第9巻

ヴァルガの演奏はこの「まったり」を、あたかも憧れに満ちた夢を見ているかのように、ゆっくりとその夢を解き明かしていく。

私はこのヴァルガの演奏を聴いて以来、他のどのような演奏も満足できなくなり、現在に至っている。数年前、ヴァルガの業績をまとめた数枚のCDが発売されたが、私はたまたまこのK.261の入っているCDだけを入手することができた。

ヴァルガの演奏を聴きながら、K.261の音楽のつくりを見てみよう。どうしてこんな小さな曲がこれほど深い感動を与えてくれるのだろうか、その秘密探ってみたい。

アダージョK.261の「つくり」を見る

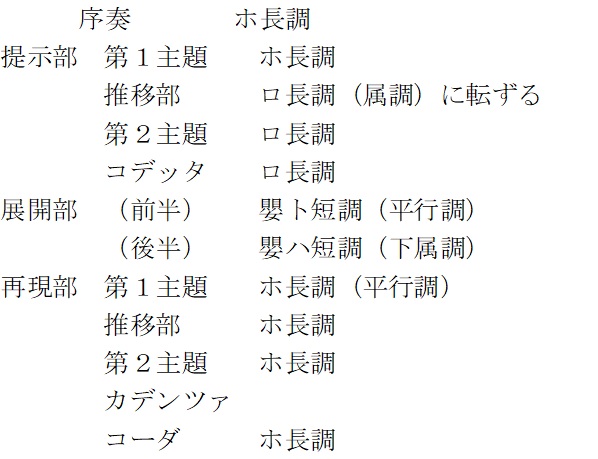

形式としては、何の変哲もない、調性なども規則通りに進行していく実に簡潔なソナタ形式である。簡単に図示しておこう。

4小節の前奏の後、独奏ヴァイオリンがホ長調の第1主題を奏し、属調のロ長調に転じた後第2主題を提示する。この第2主題末尾の小さな上昇音型、これはこの曲の最も印象的で魅力的なフレーズで、まさにモーツァルト的な“翔り”である。

展開部はわずか8小節だが、前半は平行調の嬰ト短調に、後半はその下属調の嬰ハ短調に転ずるが、第1主題をかすかに思わせる程度で「展開」といったものは全くない。また、ここには悲壮感などは全くない。

そこから平行調のホ長調に戻り再現部が開始されるが、定石通り最後までこの調から離れない。

このように全く特別なものは何もないのである。何の変哲もない小曲のように聴こえるのだが、よく聴きこんでいくと、提示部と再現部の間に、実に微妙な、巧妙ともいえる変更が加えられており、特に再現部での旋律音程の上下幅の変更、これこそがこの曲の魅力を倍加させている秘密なのではないか、と思えてくるのだ。

提示部と再現部を比較してみる

では、ヴァルガの演奏を聴きながら、提示部と再現部、ここでは旋律に限定するが、両者を比較検討してみよう。

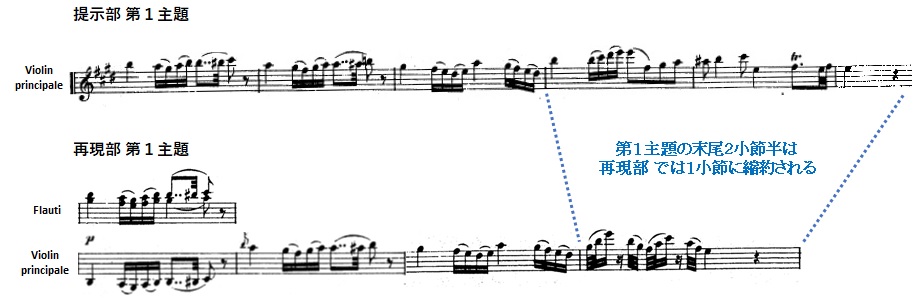

①第1主題

4小節の序奏の後、提示部では独奏バイオリンが5小節半の第1主題を奏する。ところが、再現部では、4小節目に突然律動的な音型によって第1主題は切り上げられてしまう。

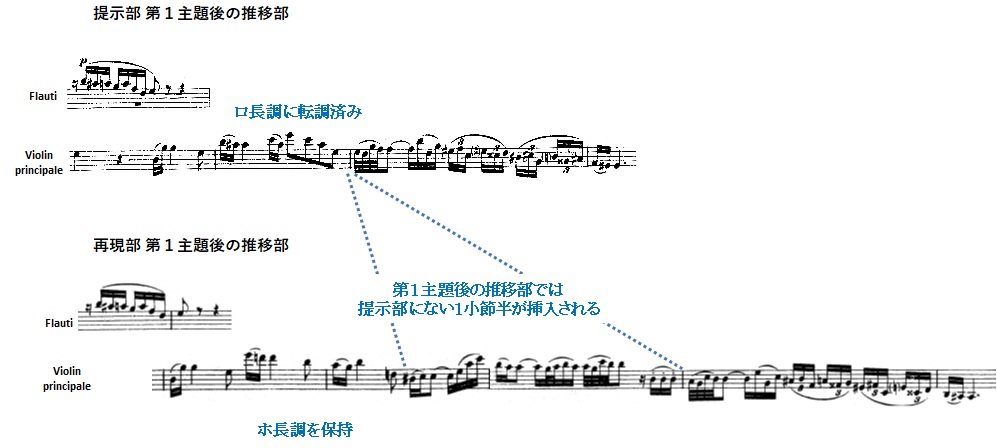

②第1主題後の推移部

再現部は1小節半が縮約され、小節線に従った落ち着いた進行を見せるのかと思っていると、3連符による下降の前に突然1小節半が書き加えられ、また元の形に収まってしまう。そしてこの3連符はホ長調の低音域へと沈みこむかと思わせるのだが、提示部ではロ長調、再現部ではホ長調を保持しているため、ここでの沈みこみはこのままこの曲が落ち着いてしまうのだろう、とさえ思わせるのだ。

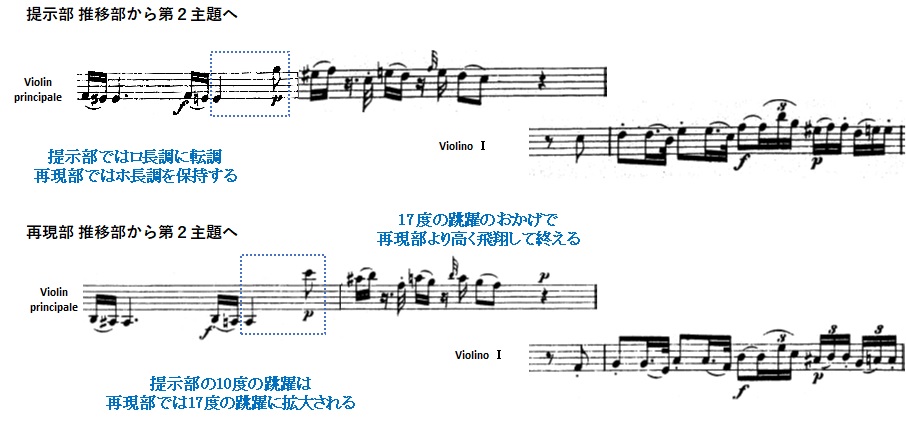

③推移部から第2主題へ

それに続いて第2主題へ入るのだが、その直前に沈み込んだ独奏ヴァイオリンは、高音部への跳躍する。提示部では、10度の跳躍である。ところが再現部ではホ長調の低音部の沈み込みから、何と17度の跳躍によってホ長調の高音部へと翔けあがるのである。第2主題は提示部、再現部ともに、管弦楽の第1ヴァイオリンによって奏される。

④第2主題末尾の上昇音型

この曲で最も魅力的な第2主題を閉じる小さな上昇音型、再現部では提示部にはなかったその直前の14度の跳躍により、ホ長調の高音域へと駆け上がる。この飛翔こそがこの曲全体の印象を決定的なものとするのだ。提示部では、まったり感>飛翔のモメントであったものが、ここではまったり感<飛翔のモメントへと転じているのである。

このように、この曲は第2主題の再現のさせ方で、提示部のロ長調と再現部のホ長調の調性の違いをうまく生かし、低音域と高音域の振幅を拡大させているのである。

モーツァルトのソナタ形式は、展開部が短いあるいは簡潔にする一方、再現部で様々に展開を加える、いわゆる拡大再現を見せるのだが、この曲ではそのような展開は最小限におさえ、そのかわり調性の違いをうまく生かして音程の振幅を大きくする、いわば振幅増幅再現とでもいえるような、再現部なのである。

これこそがこの曲の魅力の秘密ではないか、と思っている。

ここではCDに収録されたヴァルガの演奏を掲載したが、YouTubeにはこの曲の演奏風景の動画がアップされている。CDと同じティボール・ヴァルガ音楽祭管弦楽団であり、おそらく両者は同じ音源だと思われるが、音質はCDの方がいいようだ。K.373のロンドもアップされている。

このヴァルガというヴァイオリニストについて、私はほとんど何も知らなかったのだが、「クラシック音楽へのお誘い~BlueSkyLabel」というサイトで初めて詳しくしることができた。決してスター性のある演奏者ではなく、教育者として通した人らしいが、それがかえってK.261の演奏などにはいい結果をもたらしているのかもしれない。

http://www.yung.jp/yungdb/artist_o.php?artist_id=94&art_c_id=5

これは個人で運営されている「ものすごい」サイトである。音楽ならびにその演奏に関する運営者の方の見識には頭が下がる思いがする。私も随分お世話になったものだ。ぜひ一度覗いてみていただきたい。