毎月のうた⋯⋯一月

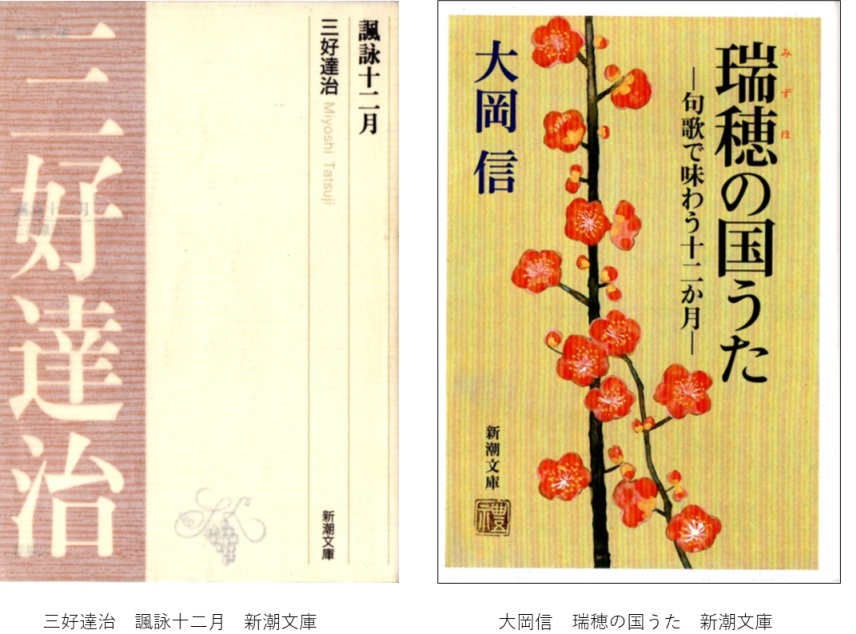

一年十二カ月、各々の月の詩歌を選録したアンソロジーは、これまでに数冊は読んだはずだが、今手元にあるのは、三好達治の『諷詠十二月』と大岡信の『芝生の上の木漏れ日』(『瑞穂の国うた』所収)だけである。私はこれまで、この手のものを一気に通読していた。すなわち夏に冬の歌を、秋に春の詩をといった読み方を、お構いなしに済ませていたのだ。日本の詩歌が最も大切にしてきた季節感を、読む方が全く無視していたのだ。やはり、その季節にはその季節の詩歌を読むほうがいいだろう。味わい方も違ってくるはずである。

ということで、年初にあたり、この二冊を毎月、その月の分をじっくりと読み込もうと思い立ったのである。いまはやりのスローリーディングである。

■ 三好達治 『諷詠十二月』一月

この種の本は、いわゆる歳時記的なものになりがちである。それ故に一月などは紋切り型になり易いのだろうと思う。

三好達治の一月は一風変わっている。歳時記的なものにほとんどこだわりを見せていない。本書を賀茂真淵「うま酒のうた」で正月らしさを出しているのかと思った途端、それを上代の古事記歌謡「酒楽〈さかがほひ〉の歌」と較べて、次のように述べるのだ。

⋯⋯古學の所謂古道古意に立脚し終始した眞人眞淵の作歌を、ここでもう一度觀てみると、⋯⋯簡明素樸を極めたものではあるが、しかしながら神代上古の歌詠の類にそれをとつて比較して見ると、その簡明素樸は、所謂復古思想の、古へにかへらんと憧憬し意志した近世人の、いはばそれは簡明素樸を旨としたところの簡樸であつて、そこの作者の態度なり主張なりの、思想的個性的意識の影のさしてゐる⋯⋯

そしてこの「簡明素樸」の詩歌の始源を記紀歌謡に見、万葉の歌に詠み読みとっていく。

三吉野の 耳我の嶺に 時なくぞ 雪はふりける 間なくぞ 雨は降りける その雪の 時なきがごと その雨の間なきがごと 隈もおちず 思ひつつ來し その山道を

萬葉集巻一 天武天皇御製歌

著者はこの歌の理を排したところに「極めて漠然とした單純に敍述の結果にも單刀直入に」「感情の深さや意識の密度」が感じられるのだ、としている。

さらに数首の万葉歌と、後代の万葉調の代表歌人実朝の歌を比べ、次のように述べる。

萬葉の現實的素樸精神はこの佛敎思想彼岸欣求の超現實的情操の下積みとなつて覆ひかくされ、變質され、繊弱のものとなつたが複雑化し、陰鬱のものになつたが深化し、遁世的囘避的のものになつたがそれだけまた明らかに醇化し精神化したことも爭はれない。

アララギのように単純な万葉礼讃におちいることなく、記紀歌謡・万葉以来の「日本のうた」が歩んだ道を、これほど簡明に語ったものを知らない。すばらしい一文である。

三好達治がその一月を締めくくるのは、良寛和尚の長歌、短歌である。ここでは最後の二首を取り上げよう。

さす竹の君がすすむるうまざけにわれゑひにけりそのうま酒に

このごろの一日二日にわがやどの軒端のうめもいろづきにけり

三好達治は良寛歌について、

この縹渺として輕くあがり、明るく淸朗なるが如くにして反って沈痛なる趣は、またかの上世の萬葉世界に到底見られないところの詩境である。

と、単純な良寛=万葉調を超えて、そこに万葉にはない情感のゆらぎを読み取る。この読みを尊重したいと思う。

この『諷詠十二月』の一月は、「年の始め」ならぬ「うたの始め」を、その原点に戻って近世までを俯瞰しようとするものであった。

■ 大岡信 『芝生の上の木漏れ日』一月

こちらは歳時記風に正月に関する随筆から始められる。「数え年」についての短文である。

残念ながら、戦後生まれの私にとっては、数え年についての実感が全くない。12月31日生まれの赤ん坊が翌日には2歳になるという年齢の数え方など不合理極まりないとさえ思われる。

選ばれている俳句についても、今の我々には実感のないものが多い。正月にこだわりつつも紋切り型を避けようとしたためだろうか、やや散漫に感じてしまう。ここでは、一首のみを取り上げよう。

目出たくも酒は氷らぬためし哉 加舎白雄

このめでたさは実感できる。さすが酒飲みの句である。

■ 私の正月

近年のハロウィーンの異様さと騒動、クリスマスの過剰装飾と光害。日本古来のひな人形、鯉のぼり、七夕などの節句の品位とくらべて、何と幼稚なものだろうと、この時節には気持ちも落ち込んでしまう。正月に向けてのカウントダウンなどと騒いではいけない。数年前までは聞こえていた鐘が、今はもう聞こえなくなってしまったが、除夜の鐘に思いを馳せつつ、煩悩を払わなければいけない。

私にとって元旦は、これらの喧噪からの回復の時である。ささやかながら門扉の松飾りや輪飾りなど、これからも続けていきたいと思っている。